Künstliche Intelligenz in der Medizin sitzt nicht mehr nur in Laboren – sie betritt jetzt als echter Akteur die Klinikflure. Die Berliner Charité – Universitätsmedizin Berlin startet ein Institut, das Technik und Alltag verbindet. Ärzte, Pflegerinnen und Datenwissenschaftler sehen: Es geht darum, reale Lösungen zu liefern – und zwar dort, wo sie gebraucht werden. Dieses Projekt zeigt, wie Wissenschaft, Praxis und Patientenversorgung im Krankenhaus‑Alltag zusammenwachsen.

Ein Institut, das Brücken baut

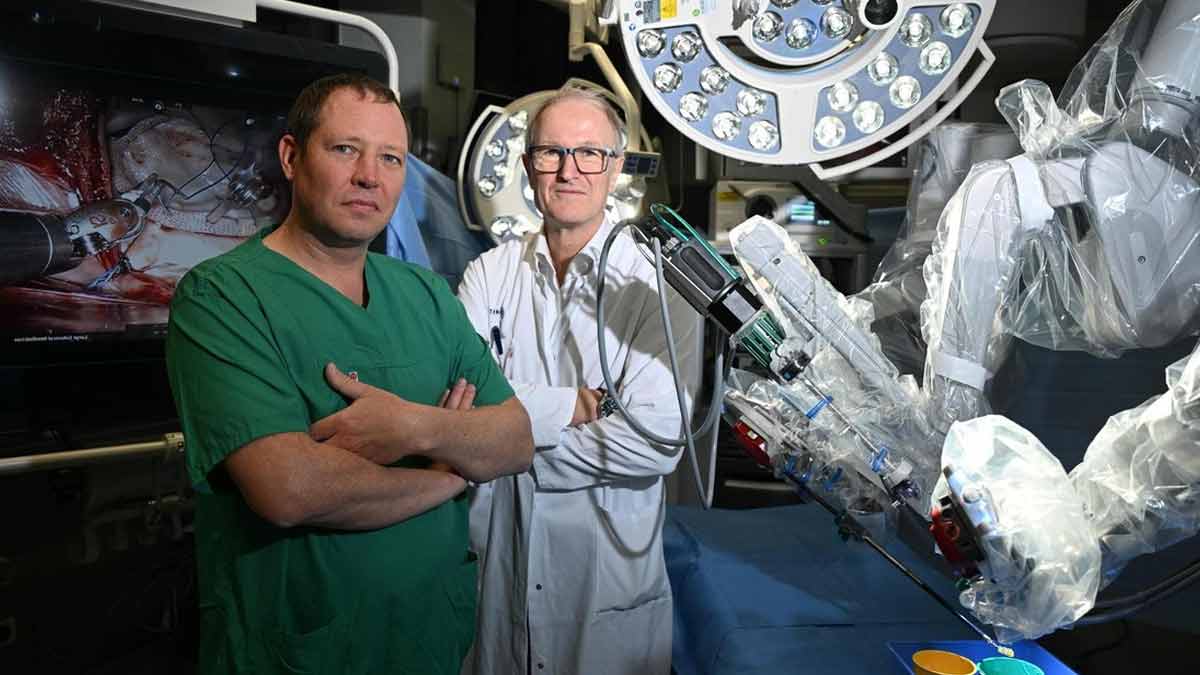

An der Charité ist etwas entstanden, das weit über Forschung hinausgeht. Ein Ort, an dem Algorithmen nicht in Schubladen liegen, sondern auf Station arbeiten. Geleitet wird das neue Institut von Alexander Meyer, einem Arzt, der Daten liebt – und versteht, dass Medizin immer beim Menschen beginnt.

Er will Krankenhäuser KI-reif machen, wie er sagt. Nicht durch neue Geräte, sondern durch neue Strukturen. Denn wer Technik einsetzen will, muss sie in den Alltag integrieren, Schritt für Schritt.

Sein Ziel: Anwendungen entwickeln, die Ärztinnen und Pfleger wirklich entlasten. Keine Pilotprojekte, die im Sande verlaufen, sondern Werkzeuge, die bleiben. Dazu holt das Institut Datenwissenschaftler direkt in die Kliniken. Sie arbeiten Seite an Seite mit Teams, die sonst Patienten behandeln.

So entsteht eine neue Nähe zwischen Theorie und Praxis. Forschung wird zum Teil der Versorgung, nicht ihr Beobachter. Und genau hier zeigt sich die eigentliche Kraft der Künstlichen Intelligenz in der Medizin – sie ist kein Fremdkörper, sondern ein Werkzeug, das mit den Menschen wächst, die es nutzen.

Wenn Vertrauen wichtiger ist als Geschwindigkeit

Viele Projekte mit künstlicher Intelligenz scheitern, bevor sie wirklich beginnen. Nicht, weil die Algorithmen schlecht wären, sondern weil Vertrauen fehlt. Alexander Meyer hat das oft erlebt. Daten, Modelle, Tests – alles funktioniert. Doch zwischen Forschung und Klinik liegt eine unsichtbare Mauer. Zu wenig Evidenz, zu viel Skepsis.

Das neue Institut will genau diese Barriere abbauen. Es prüft Anwendungen dort, wo sie wirken sollen – in echten Krankenhäusern, an realen Fällen. Was hält stand, was hilft, was überfordert? Nur wer das testet, kann sagen, ob Technik den Menschen dient.

Ein Beispiel: die automatische Auswertung von Patientendaten. Sie spart Zeit, erkennt Muster, weist auf Risiken hin. Aber sie funktioniert nur, wenn die Ärzte ihr trauen. Vertrauen entsteht nicht durch Marketing, sondern durch Beweise – und durch Transparenz.

Die Charité setzt auf offene Kommunikation. Ergebnisse werden geteilt, Prozesse offengelegt, Fehler analysiert. So wächst Akzeptanz. Und plötzlich zeigt sich: Künstliche Intelligenz in der Medizin ist kein Gegensatz zur Empathie. Sie ergänzt sie.

Sie hilft, Entscheidungen besser vorzubereiten, Diagnosen zu sichern, Risiken früh zu erkennen. Nicht, um Ärztinnen zu ersetzen – sondern um sie zu unterstützen. Genau darin liegt der Unterschied zwischen Technik und Technologie – das eine ist ein Mittel, das andere eine Denkweise.

Neue Allianzen, neue Ideen

Die Arbeit an der Charité bleibt nicht isoliert. Das Institut kooperiert mit dem „Berlin Institute for the Foundation of Learning and Data“ – kurz Bifold. Dort sitzen Informatiker, die Daten verstehen, aber auch Forscher, die wissen, was ein Kliniktag bedeutet. Gemeinsam entwickeln sie Systeme, die mehr leisten als nur Zahlenreihen.

Schon heute zeigt sich, was möglich ist. In der Dokumentation etwa, die bislang Stunden kostet. KI kann Inhalte automatisch erfassen, sortieren, strukturieren – und schafft damit Freiraum für das, was zählt: Zeit mit dem Patienten. Auch auf Intensivstationen verändert sich viel. Systeme erkennen Komplikationen nach Operationen früher, als ein Mensch sie spüren könnte.

Und dann sind da noch Vorhaben, die klingen, als stammten sie direkt aus der Zukunft. In Kooperation mit BMW testet die Charité Sensoren im Auto. Sie messen Blutdruck, Puls, Atemfrequenz – alles während der Fahrt. „Automotive Health“ nennt sich das. Klingt nach Science-Fiction, ist aber real. Ziel ist, Krankheiten zu erkennen, bevor sie spürbar werden.

Das zeigt, wie weit Künstliche Intelligenz in der Medizin gehen kann. Nicht nur im Krankenhaus, sondern überall, wo Daten entstehen. Die Grenze zwischen Medizin und Alltag verschwimmt. Gesundheit wird messbarer, präventiver, persönlicher. Und je besser die Systeme den Menschen verstehen, desto größer ihr Nutzen.

Wissen weitergeben, Zukunft gestalten

Ein Institut allein reicht nicht. Wenn Innovation wirken soll, braucht sie Menschen, die sie tragen. Darum setzt die Charité stark auf Lehre und Weiterbildung. Ärztinnen, Pflegekräfte, Informatiker – sie alle sollen lernen, mit KI umzugehen, ihre Chancen zu erkennen, ihre Grenzen zu verstehen.

Die Professoren Alexander Meyer und Grégoire Montavon entwickeln gemeinsam Lehrformate, die Theorie und Praxis verbinden. Studierende erleben, wie Forschung entsteht – und wie sie in den Klinikalltag übergeht. Das ist mehr als Ausbildung. Es ist Kulturwandel.

In den kommenden Jahren wird das Institut weiter wachsen. Eine dritte Professur ist geplant, neue Forschungsfelder öffnen sich. Prävention, Diagnose, Therapie – überall taucht das Thema auf. Wer über die Zukunft der Medizin redet, kommt an einem Thema nicht vorbei: den Daten.

Doch der wahre Fortschritt liegt nicht in der Technik allein. Er liegt im Zusammenspiel. In der Art, wie Ärztinnen und Ingenieure, Informatiker und Pfleger gemeinsam Lösungen finden. Genau hier kommt die Künstliche Intelligenz in der Medizin ins Spiel – sie vernetzt Fachrichtungen und treibt Innovationen voran.

Heyo Kroemer, Vorstand der Charité, fasst es treffend zusammen: „Das Potenzial dieser Technologie ist enorm. Prozesse werden neu gedacht, Diagnosen schneller, Therapien präziser.“ Das klingt groß – und ist es auch. Aber im Kern geht es um etwas ganz Einfaches: Menschen gesünder machen.

Ein Ausblick, der Mut macht

Die Gründung dieses Instituts markiert keinen Schlusspunkt, sondern einen Anfang. Die Medizin steht an der Schwelle zu einer neuen Ära – digital, vernetzt, lernfähig. Künstliche Intelligenz in der Medizin soll keine Hauptfigur sein, sondern der verlässliche Partner – Werkzeug und Verstärker menschlicher Fähigkeiten.

Was heute noch innovativ klingt, wird bald selbstverständlich sein. Systeme, die mitdenken. Daten, die schützen. Technik, die den Alltag leichter macht. Und mittendrin Menschen, die den Mut haben, diese Zukunft zu gestalten – mit Herz, Verstand und einer großen Portion Neugier.