Der gestörte Polarwirbel schickt eisige Luft nach Deutschland und läutet damit spektakulär den Wintereinbruch ein.

Der Polarwirbel schiebt in diesen Tagen eine neue Dynamik in unsere Wetterlage, und man spürt sie sofort. Ein frischer Zug liegt über dem Land und kündigt einen Wechsel an, der sich rasch verstärken wird. Polarluft drängt nach Süden und bringt Temperaturen mit, die den Herbst im Handumdrehen alt aussehen lassen. Wer gerade noch milde Tage genossen hat, erlebt nun den Auftakt zu einer Woche, die nach Winter schmeckt.

Polarwirbel in Bewegung

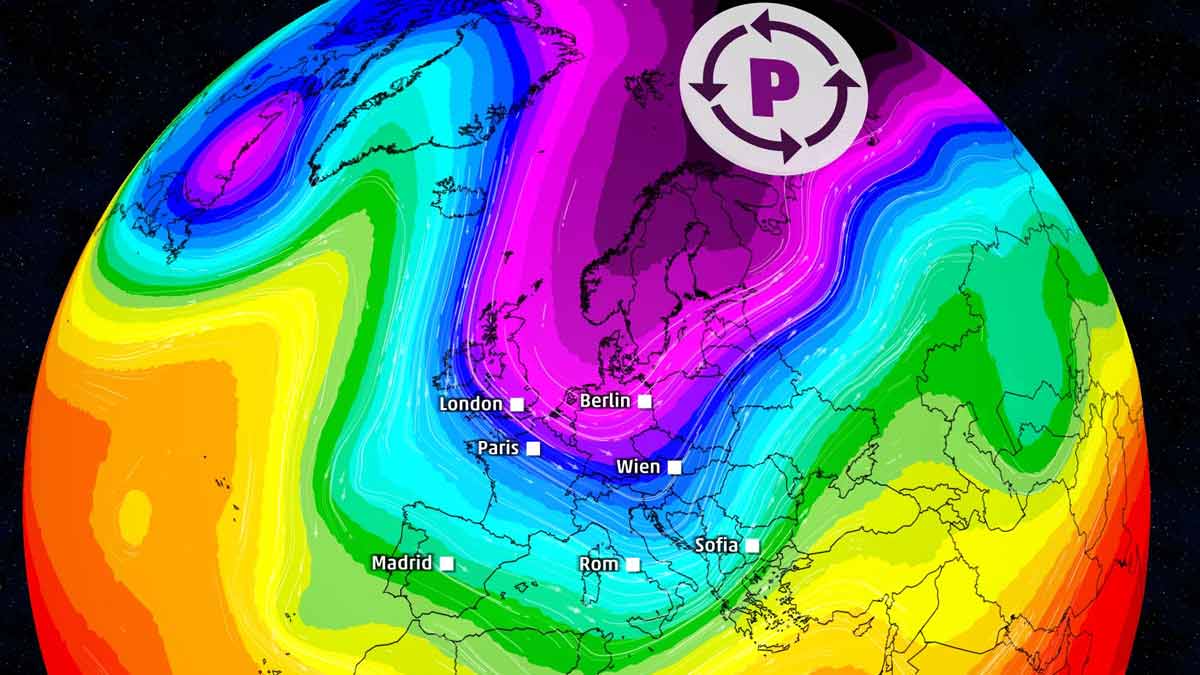

Der Norden macht am Wochenende den Anfang und rutscht als erster spürbar in die neue Lage. Ein kräftiger Nordwind treibt Polarluft ins Land und drückt die Tageshöchstwerte auf einstellige Zahlen, während die Nächte schon erste Frostspuren zeigen. In höheren Lagen schleicht sich leichtes Schneetreiben ein, das zwar noch verhalten wirkt, aber zeigt, wohin die Reise geht. Hinter diesem abrupten Kälteschub steckt ein großräumiges Muster, das die Atmosphäre gerade ordentlich durcheinanderwirbelt. Der weit nach Sibirien verdrängte Polarwirbel zieht sich in die Länge und verändert die Windstrukturen über der Arktis, was bis nach Mitteleuropa durchschlägt.

Ein Nordwind in der Stratosphäre, der vom Pol bis nach Großbritannien reicht, spielt dabei eine Rolle, auch wenn diese Schicht normalerweise kaum Einfluss auf das Wetter am Boden nimmt. Die Kombination mit einem kräftigen Jetstream bringt Bewegung ins Ganze und verlagert die kalte Luft schneller nach Süden. Greift der Jetstream in die Strömung ein, schiebt er die Polarluft direkt auf uns, was Deutschland auf die kalte Seite des Jets drückt. Eine Woche mit spürbar niedrigen Temperaturen ist die Folge, und der Übergang vom Spätherbst zum Frühwinter fällt deutlicher aus, als es viele erwartet haben.

La Niña und die Kräfte dahinter

Parallel arbeitet ein zweiter Mechanismus im Hintergrund und verstärkt die Entwicklung. La Niña, die Abkühlung im mittleren Pazifik, verschiebt die heftigsten Gewitter weiter nach Westen und pumpt Energie in das Aleuten-Hoch zwischen Asien und Amerika. Diese Veränderung löst atmosphärische Wellen aus, die bis in die Stratosphäre reichen und dort ein weiteres Hochdruckgebiet entstehen lassen. Es drückt gegen den Polarwirbel und schwächt ihn weiter, was die Störungen der gesamten Zirkulation erleichtert.

In solchen Momenten öffnen sich Schneisen, durch die Polarluft besonders leicht in die mittleren Breiten gelangt. Der Jetstream klinkt sich in diese Struktur ein und beschleunigt den Transport der kalten Luftmassen nach Deutschland. Genau diese Tandemwirkung hebt den Wintereinbruch der kommenden Tage auf ein neues Niveau. Die Modelle zeigen einen ungewöhnlich schwachen Polarwirbel, der in diesem Jahr immer wieder ins Taumeln geraten kann – mit möglichen Folgen für den gesamten Winterverlauf. Ob jede Störung auch tatsächlich Europa trifft, steht auf einem anderen Blatt, aber die Chancen dafür steigen deutlich. Die allgemeine Atmosphäre wirkt angespannt und die Wahrscheinlichkeit weiterer Winterepisoden liegt höher als in vielen Jahren zuvor. Dass La Niña zugleich die Möglichkeit auf weiße Weihnachten steigert, macht die Situation zusätzlich spannend, auch wenn Prognosen in dieser Jahreszeit gern noch einmal kippen.

Winterstart mit Wucht

Der Wetterwechsel rollt am Wochenende an und trifft zuerst den Norden. Polarluft drückt die Temperaturen runter, während der Wind sie noch kühler wirken lässt. Die Höchstwerte sinken auf vier bis sieben Grad, und am Montag liegen sie in einigen Regionen nur noch knapp darüber. An Rhein und Mosel könnten es noch zehn Grad werden, aber auch dort spürt man die Abkühlung deutlich. Seit Februar war es nicht mehr so kalt, und der plötzliche Temperatursturz überrascht viele. Die Schneefallgrenze fällt am Montag in Vorpommern auf rund hundert Meter, was für Anfang November ein starkes Signal ist. Niederschlag zieht bereits am Sonntag von Norden nach Süden, und in vielen Regionen gibt es bis etwa dreihundert Meter nassen Schnee.

Ab sechshundert Metern kann er kurz liegen bleiben, auch wenn der warme Boden ihn rasch wieder schmelzen lässt. In den Hochlagen der Mittelgebirge wird es von Sonntag auf Montag weiß, während am Dienstag sogar einzelne Schauer von der Ostsee her möglich sind. Der Westen bleibt meist nasskalt, doch am Alpenrand sieht es anders aus. Dort sind im Extremfall bis zu zwanzig Zentimeter Neuschnee denkbar, speziell im Nordstau, wo die Luftmassen aufsteigen und rasch auskühlen. Sollte sich das kräftige Schneefallband bilden, entsteht am Alpenfuß eine dünne Schneedecke, die sich auch halten kann. Abweichungen zwischen den Modellen bleiben groß, doch der Trend zeigt klar nach unten. Der schwache Zustand des Polarwirbels schafft den Rahmen für diese Entwicklung und öffnet den Weg für wiederholte Kaltluftausbrüche im weiteren Verlauf des Winters.

Mechanik der Kälte und Blick nach vorn

Die großräumige Verlagerung der Strömung erklärt, warum Deutschland so schnell auf die kalte Seite rutscht. Der Jetstream weht aus Richtung Nordpol über die Nordsee und trifft uns damit direkt. Das Zusammenspiel mit dem lang gezogenen Polarwirbel wirkt wie eine Schneise, durch die die Polarluft ungehindert südwärts fließt. Diese Prozesse laufen nicht jede Saison so klar ab, doch in diesem Jahr greifen sie ineinander. La Niña bleibt der Auslöser, der das atmosphärische Muster kippt und den Wintereinbruch beschleunigt.

Der schwache Polarwirbel verstärkt die Auswirkungen und erhöht die Zahl möglicher Winterphasen. Eine stabile Lage ist nicht in Sicht, und der Winter dürfte in Wellen auftreten, die je nach Wetterlage mal schwächer und mal überraschend kräftig ausfallen. Für viele Regionen bedeutet das eine unruhige Zeit mit deutlichen Temperatursprüngen und einer erhöhten Chance auf Schnee, selbst in Gegenden, die sonst seltener etwas davon abbekommen. Die kommenden Wochen bieten reichlich Stoff für Diskussionen unter Wetterfreunden, und jede neue Störung des Systems könnte eine weitere winterliche Episode auslösen.